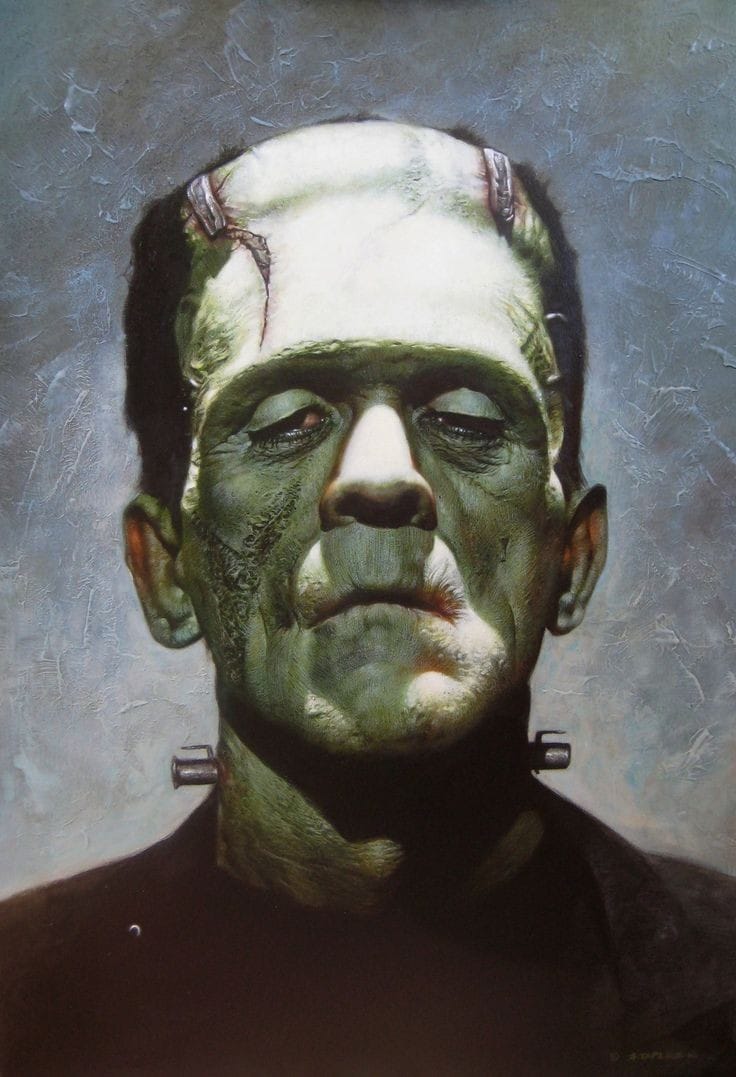

لقد نشأنا و نحن نرى وحش فرانكنشتاين من خلال عدسات هوليوود كوحش أخضر اللون، قبيح المنظر، خشن المعشر، يجوب الغابات و القلاع باحثاً عن الانتقام. نلتفت للمسامير في عنقه و لأجزاء جسده المخيطة بغرزات واضحة تصلها ببعضها. تثير هيأته الرعب و الغثيان معاً. تقودنا رؤية هذه الهيأة بالتوازي مع عقلنا الجمعي إلى التصديق الكامل بكون هذا الوحش شريراً بالضرورة، أليس كذلك؟ لكن، ماذا لو كنا في عالم اليوم أكثر شبهاً به مما نرغب في الاعتراف به؟

بالرغم من أننا نعيش في عالم شديد الترابط تكنولوجياً، لماذا نجد بعض الناس محاصرين بدوامات الوحدة و الاغتراب عمّا حولهم؟ ماذا لو كنا أيضاً مخلوقات جمعتها توقعات المجتمع و خاطتها إعجابات وسائل التواصل الاجتماعي؟ مخلوقات تحاول النجاة في عالم يعاني من ضغوطات الرأسمالية الحديثة و ضعف العلاقات و تشتتها- تُركت تعيش في عالم يرفضها. ربما لم يكن فرانكنشتاين بذلك السوء، ربما لم يكن الشخصية المرعبة الذي كنا نظن. ربما كان فرانكنشتاين هذا انعكاساً لاغترابنا و رغبتنا في الانتماء لعالم حديث غالباً ما يبدو بارداً و غير متسامح.

الاغتراب و فرانكنشتاين ماري شيلي

بالنسبة لأولئك الذين لم يحظوا بفرصة معرفة قصة فرانكنشتاين إلا من خلال هوليوود و الثقافة الشعبية، فإن رواية ماري شيلي التي نُشرت عام 1818 تقدّم قصة أعمق و أكثر مأساوية مما هو متعارف عليه. فيكتور فرانكنشتاين، العالم اللامع المهووس بفكرة خلق الحياة يسعى إلى تجاوز حدود العلم الطبيعي من خلال تجميع أجزاء من جثث الموتى لصنع كائن حي. في اللحظة التي يفتح فيها هذا المخلوق عينيه يشعر فيكتور بالرعب و الاشمئزاز و يهرب في آنه. مشاعر الوحدة و الارتباك تحيط بهذا المخلوق الذي يسعى لاحقاً إلى فهم العالم تائقاُ إلى الرفقة و القبول لكنه يُقابَل بالرفض و العنف و نفور الناس منه بسبب مظهره المرعب. يمثّل هذا الحدث نقطة التحوّل الرئيسة في الرواية، حيث يبدأ المخلوق في تجربة مشاعر الوحدة و الرفض التي تشكّل العبء الأكبر عليه و تحوّل طبيعته البريئة إلى غضب يوجهّه تجاه الشخص الذي صنعه و تخلى عنه في عالم يرفض قبوله.

هذه الالتقاطة الفريدة لماري شيلي لمفهوم الاغتراب الاجتماعي، منذ أكثر من قرنين من الزمان، تؤكد على عمق هذه التجربة الإنسانية. يرمز اغتراب المخلوق إلى الاستبعاد الشخصي و الاجتماعي. إنّ الرفض الذي واجهه المخلوق من قِبَل صانعه ثم من قِبَل المجتمع الذي وُلد فيه أدّى إلى شعوره بالاستبعاد من الرفقة و السعادة البشرية و الذي ما فتئ أن دفعه إلى القيام بأفعال عنيفة. يمكن القول بأنّ الرواية، بالفعل، تنتقد الهياكل الاجتماعية الجامدة و الصارمة التي تنفّر الأفراد، خاصة أولئك الذين لا يناسبون المعايير التقليدية، و تخلق منبوذين سواءً في عصر شيلي أو في عصرنا. إن الرابط بين مفهوم الاغتراب في رواية فرانكنشتاين و تجارب الاغتراب الحديثة لا يخفى على العيان، فتصوير شيلي للاغتراب و العزلة لا يزال يتردد صداه حتى يومنا هذا. إن شعور المخلوق بالاستبعاد من مجتمعه بسبب مظهره و افتقاره للهوية يوازي مشاعر الاغتراب التي يعايشها الإنسان الحديث في عالم متشظي و متفتت.

اغتراب الإنسان المعاصر

في مجتمع اليوم، غالباً ما يواجه الناس الاغتراب بأشكال مختلفة - سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تهيمن المعايير و الأحكام السطحية، أو في الحياة الواقعية حيث يتم تهميش الأفراد بسبب العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الاختلافات الأخرى. مثل المخلوق، يمكن أن يشعر الإنسان المعاصر بالانفصال عن المجتمع الذي يسعى إلى الانتماء إليه، مما يؤدي إلى الشعور بالوحدة والإحباط والغضب. بالإضافة إلى الرفض الذي عانى منه المخلوق بسبب مظهره، يمكن ملاحظة شعوره بالوحدة نتيجة افتقاره الشديد للصحبة و العلاقات الإنسانية أيضاً، و التي يمكن مقارنتها بإحساس العزلة التي يحيط بالأفراد في العصر الرقمي، حيث يكاد يكون الاتصال البشري الحقيقي نادراً على الرغم من التفاعل الافتراضي المستمر.

الاغتراب في ظلّ الرأسمالية الحديثة

من ناحية أخرى، لم يُعايَن مفهوم الاغتراب باعتباره مفهوماً أدبياً فحسب، بل باعتباره قضية نظامية متأصلة في هياكل المجتمع الحديث أيضاً كما في تحليل كارل ماركس له خلال نقده للنظام الرأسمالي. تصف نظرية ماركس في الاغتراب كيف يصبح الأفراد، وخاصة في المجتمعات الرأسمالية منفصلين عن عملهم وعن الآخرين وعن شعورهم بالذات. مثل مخلوق فرانكشتاين، يمكن للعمال المعاصرين أن يشعروا بأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم، وأصبحوا مجرد تروس في نظام أكبر يجردهم من إنسانيتهم. يحدث هذا لأن العمال يُختزلون إلى مجرد أدوات إنتاج، ويفقدون السيطرة على عملهم ونتائج جهودهم. وهذا يؤدي إلى شعور عميق بالانفصال والاغتراب عن جوهر المرء ومجتمعه والآخرين. يمثل المخلوق إذن الخسارة في إمكاناته. رغم ذكائه و رغبته العميقة في الانتماء و التواصل، يُدفع باستمرار إلى الهامش و يُحرم من فرص تحقيق ذاته ككائن اجتماعي. هذه العزلة تزرع فيه شعوراً باليأس و تدفعه إلى سلوك عنيف تخالف طبيعته الطيبة. تماماً -كما يرى ماركس- فإن العامل الذي يفقد اتصاله بجوهره الإنساني يتحول إلى مجرد ترس في آلة لا إنسانية ضمن نظام لا إنساني يجرد العمال من ذواتهم من خلال تقليصهم إلى مجرد أدوات وعزلهم عن المشاركة الاجتماعية الهادفة.

لقد رسم كلٌّ من شيلي و ماركس جانباً من ظاهرة معقدة تتداخل فيها الجوانب العلمية و الاجتماعية مع المشاعر الفردية. فبينما يقدم ماركس إطاراً تحليلياً لفهم الأسباب الهيكلية للاغتراب، تكشف شيلي الستار عن عمق التجربة الإنسانية من خلال شخصية المخلوق. بغض النظر عن مدى قِدَم هذه الظاهرة في التاريخ الإنساني، أعتقد أنه من السهل لك الآن أن تلمح معالم فرانكنشتاين في وجه الإنسان الحديث.

المصادر

Proshanta Sarkar Proshanta Sarkar. “Frankenstein: An Echo of Social Alienation and Social Madness.” IOSR Journal of Humanities and Social Science, vol. 9, no. 3, 2013, pp. 29–32, https://doi.org/10.9790/0837-0932932. Accessed 2 Jan. 2020.

Seeman, Melvin. “On the Meaning of Alienation.” American Sociological Review, vol. 24, no. 6, Dec. 1959, pp. 783–91, https://doi.org/10.2307/2088565. JSTOR.

https://youtu.be/tIpxJ-SAdkA?si=_ueNr2v-cdy_hb4o

الاغتراب Test